Hot dog !

Dictionnaire d'une icône américaine

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Le gastronome Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) aurait-il savouré la justesse de son aphorisme appliqué aux États-Unis ? En aurait-il fait une saucisse plutôt qu’un fromage ?

Produit de grande consommation dès son apparition à la fin du 19e siècle, le hot dog est une icône majeure de la culture populaire états-unienne.

Selon le National Hot Dog and Sausage Council, les Américains en consomment chaque année 20 milliards, dont 155 milllions lors de la Fête nationale du 4 juillet. L’histoire de cette saucisse enveloppée d’un petit pain et réhaussée de condiments témoigne des valeurs constitutives de la société américaine : melting pot, esprit d’entreprise individuelle, mobilité urbaine, abondance…

Le hot dog alimente la fantastique fabrique à images que sont les États-Unis, toujours enclins à se mettre en scène. Cinéma, musique, art contemporain, mais aussi publicité, storytelling politique et pornographie : tous manipulent cet objet culte de l’américanité.

Nourri des cultural et food studies anglo-saxonnes, ce dictionnaire propose ainsi une lecture de la culture populaire nord-américaine contemporaine. Enjoy your meal !

Tel un hot dog, composé selon l’envie du moment, ce dictionnaire ne nécessite pas une lecture linéaire. Cliquez sur les lettres de l’alphabet selon votre appétit !

A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; R ; S ; V ; W

ART CONTEMPORAIN

(Contemporary art)

Symbole de l’American way of life basé sur le consumérisme et le patriotisme, le hot dog fascine de nombreux artistes. Apparu dans l’opulente décennie des années 1950, le mouvement Pop Art joue avec le graphisme immédiat et l’ironie de cet objet standardisé.

En 1961, Claes Oldenburg est l’un des premiers à en faire un sujet à part entière avec la peinture Store Poster, Torn Out Letters, Newspaper.Pie, Cup Cakes and Hot Dog, exposé aujourd’hui au Moma. Roy Lichtenstein crée en 1964 l’oeuvre Hot Dog (Food and Drinks), laquelle est exposée au Centre Pompidou. Un an plus tôt, le français Alain Jacquet lui rend hommage avec Camouflage hot dog Lichtenstein. En 1965, la monumentale Hot Dog Sculpture de Colin Self, aujourd’hui exposée à la Tate Modern, donne à voir un inquiétant hot dog géant noir. En 1969, fort du succès de sa série de sérigraphies Campbell’s Soup Cans, Andy Warhol compose la série Hot Dog Bean, Campbell’s Soup II (F. & S. II 59), vendue par la maison d’enchères Christie’s. Quant au peintre, sculpteur et affichiste Mel Ramos, il dénonce la réification du corps de la femme dans la publicité de produits d’usage courant avec la peinture Doggie Dinah (1995).

L’intérêt du Pop pour le hot dog en tant que symbole ambigu de la culture populaire américaine nourrit d’autres sensibilités artistiques. En 1968, Edward Kienholz expose son installation The Portable War Memorial. Cette œuvre dénonce la Guerre du Viet-Nam et l’ingérence des États-Unis. Elle est actuellement exposée au musée Ludwig de Cologne. En 1974, le sulfureux Paul McCarthy propose la performance Hot Dog au Moca de la Geffen Contemporary, au cours de laquelle il se couvre de ketchup, mayonnaise et sauce brune. Ces sauces symbolisent respectivement le sang, le sperme et les selles. La performance provoque vite l’écœurement des spectateurs, à l’image des excès de la surconsommation de la société nord-américaine.

Plus récemment, des œuvres tendant vers l’abstraction comme la photogravure Hot Dog (1996) de Laurie Simmons exposée au Brooklyn Museum et la série Kiss (Abstract Scuptures) de Ervin Wurm (2013) témoignent de l’inépuisable inspiration suscitée par le hot dog. Le mouvement Lowbrow, parfois qualifié d’art brut et notamment impulsé en France par la revue Hey !, redéfinit les codes de représentation du hot dog : les peintures de Susann Brown Nixon et de Elisa Vegliante, telles Frankie’s Hot Dog Stand et Hot Dog Zombie réinterrogent la simplicité et la face violente substantielles du hot dog.

Voir aussi : Cinéma, Comics, Légende urbaine, Photographie, Pornographie, Pin-up

BASEBALL

Voir : Sport

BIBLIOTHÈQUE

(Public library)

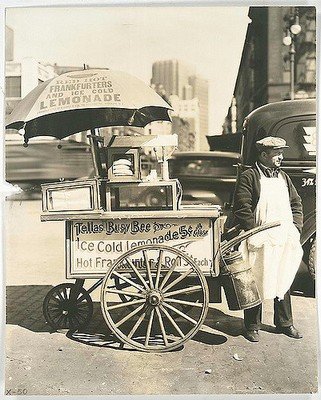

Les collections numérisées de photographies de la New York Public Library et de la Library of Congress comprennent des images où le hot dog fait la part belle aux scènes de rue. Andy Warhol avait même l’habitude de consulter des tirages papier dans la première. Aujourd’hui, les fichiers numériques sont souvent téléchargeables gratuitement en haute définition et libres de droits. A l’instar des musées et institutions, les grandes bibliothèques publiques états-uniennes ont très tôt accompagné le développement de la photographie dans le pays.

Faut-il le préciser, beaucoup d’entre elles sont cernées de stands à hot dogs, quand elles-mêmes n’en vendent pas dans leur cafétaria respective. A ce propos, à l’intérieur de la Bpi, vous n’avez pas le droit de manger de hot dog, sauf à la cafeteria, laquelle par ailleurs en vend.

Voir aussi : Cultural studies, Food studies

BIÈRE

(Beer)

La bière est LA boisson alcoolisée populaire des États-Unis. S’en « glisser une fraîche entre les oreilles » au stand hot dog du corner (coin de la rue) n’est pourtant pas si simple.

Dès l’époque coloniale, la société américaine tend à un discours dominant puritain, sous l’effet des ligues conservatrices Wasp (White Anglo-Saxon Protestant). L’encyclopédie The Oxford Companion to American Food and Drink nous apprend que la première brasserie est recensée en 1630 à Charleston, dans les environs de Boston. En 1873, au sortir de la Guerre de Sécession, soit quelques vingt ans avant l’apparition du hot dog, le pays compte 4131 brasseries. Les immigrés allemands et d’Europe de l’Est popularisent les bières blondes légères de type lager et les Beer garden, ces lieux de sociabilité de la plèbe qui s’attirent régulièrement les fourches caudines des leaders puritains, enfin, surtout de leurs femmes.

La Prohibition commence quelques mois après la signature du 18e amendement du 16 janvier 1919, interdisant la fabrication, la vente et la consommation d’alcool. De 1920 à 1933, les effets de la Prohibition, aggravés par la Grande dépression suite au krach boursier de 1929, deviennent catastrophiques à l’échelle du sous-continent nord-américain : contre-bande, crime organisé endémique, santé publique préoccupante, corruption généralisée. Les pays limitrophes — Canada, Mexique et France (avec Saint Pierre et Miquelon) — deviennent des bases arrière de production d’alcools — souvent frelatés.

Sortis vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis relancent leur industrie. C’est l’avènement de la bière industrielle, les brasseurs locaux déclinent. Produisant des lager peu gazeuses et peu alcoolisées, les marques Anheuser-Busch, Miller, Schlitz, Pabst produisent pour les marchés national et continental. Largement présente dans le cinéma, la Budweiser est sans doute la bière américaine la plus connue au monde.

Aujourd’hui, la vente et la consommation d’alcool dans l’espace public américain dépend de la législation de chaque Etat, comté ou ville. Les régions les plus conservatrices sont celles du Sud. On parle ainsi de dry county (alcool 0), moist county (vente et consommation bridées) et wet county (libéral). Ainsi, selon l’endroit où l’on se trouve, on enveloppera ou non sa bouteille de bière d’un sac de papier kraft de manière à dissimuler le breuvage alcoolisé de la vue des forces de l’ordre. Le discours dominant puritain n’empêche aucunement la filouterie.

Voir aussi : Industrie agroalimentaire, Rue

CINÉMA

(Movies, Series)

Le cinéma et les séries télévisées diffusent les images, valeurs et symboles de l’américanité du coin de la rue à l’échelle planétaire. La scène du hot dog est un classique des scenarii made in USA, au même titre que celle du café.

Entre autres scènes d’anthologie, on peut citer celle, dans Inspecteur Harry (Dirty Harry, 1971, de et avec Clint Eastwood) où le justicier solitaire avoue détester par dessus tout quiconque met du ketchup dans son hot dog. Dans la série Hot in Cleveland (2010-2015) de Suzanne Martin, l’héroïne Betty White attribue sa longévité tonique au fait de manger un hot dog et des frites chaque matin.

En 1984, SOS Fantômes (Ghostbusters, 1984) de Ivan Reitman connaît un succès mondial. Slimer, le fantôme glouton vert, y est repéré dans une usine à saucisses avant d’être neutralisé par le positroneur désintégrant de Bill Murray. Cette scène n’est pas fortuite : elle joue avec un imaginaire populaire né à la fin du 19e siècle au sujet des abattoirs et renforcé par le roman La Jungle de Upton Sinclair (1904). Tenus par une mafia sanguinaire et des syndicats verreux, les abattoirs chicagoans — et par extension tous les abattoirs — auraient des normes sanitaires déplorables et exploiteraient sans vergogne les travailleurs étrangers.

Jusqu’au bout du rêve (Field of dreams, 1989) de Phil Aldon Robinson, inspiré du roman Shoeless Joe de William Patrick Kinsella, joue lui aussi avec une légende urbaine tenace. Le film comporte une scène dans laquelle une petite fille s’étouffe avec un hot dog, avant d’être sauvée par le héros.

C’est la violence de l’industrie de la viande qui sert de prétexte au film culte Massacre à la tronçonneuse (The Texas Chainsaw Massacre, 1974), de Tobe Hooper. Un groupe de jeunes gens part en vadrouille dans le Texas profond. Tout bascule quand ils tombent aux mains d’une famille de bouchers cannibales. Commence alors la descente aux confins de l’horreur. Le personnage phare, Leatherface (face de cuir), a.k.a Thomas Hewitt, devient l’un des plus célèbres tueurs en série de fiction de l’histoire du cinéma. Leatherface nourrissait sa famille d’humains qu’ils chassaient. Ce chef d’œuvre du cinéma d’horreur permet une lecture politique : en pleine guerre du Viet-Nam, les américains découvrent que le mal est sur leur sol, dans l’état de nature prédateur tapi au fond de chacun. Le film permet également un second degré de lecture, en sapant les symboles du Texas bastion patriote, riche de ses ressources naturelles et de son élevage bovin, berceau de la culture virile du cowboy dominant la nature. Massacre à la tronçonneuse montre au contraire la régression à l’état de nature d’une famille dont la pureté du sang est souillée par le cannibalisme et la crise économique.

Enfin, le film se nourrit des images d’un autre traumatisme américain, celles de l’assassinat filmé de John Kennedy. Comme l’analyse avec brio Jean-Baptiste Thoret dans 26 secondes : l’Amérique éclaboussée : l’assassinat de JFK et le cinéma américain, le film tourné par le citoyen Abraham Zapruder, et tout particulièrement le photogramme 313 montrant le crâne éclaté du président, autorisent l’industrie cinématographique à repousser les limites de l’horreur montrable sur grand écran. Les morceaux organiques du président hantent autant les images de chair à saucisse que de celles des étudiants dépecés par Leatherface…

Plus récemment, le film d’animation Sausage Party (sortie en novembre 2016) de Greg Tiernan et Conrad Vernon, narre les pérégrinations d’une saucisse à hot dog en quête de ses origines, mêlant film d’aventure et philosophie :

Voir aussi : Art contemporain, Gif, Pornographie

COMICS

Le hot dog n’a eu de cesse de suivre la naissance et l’évolution de la bande dessinée américaine. Cette dernière doit son nom aux comic strips – scénettes dessinées et humoristiques, publiés dans les journaux à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Selon l’historien Bruce Kraig et le lexicographe Leonard Cohen, le terme hot dog a probablement été popularisé au début du 20e siècle par Thomas A. Dorgan dit TAD, dessinateur des pages sportives du New York’s Evening Journal. Les unes des numéros des 12 et 13 décembre 1906 montrent un panorama d’une course cycliste de six jours au Madison Square Garden de New York. Un dog wagon (stand à roulettes) y apparaît.

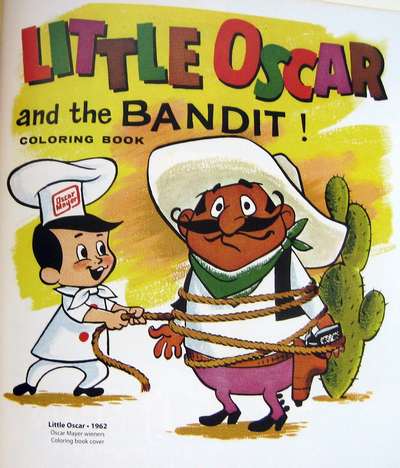

Dans les années 1930, le comics commence à s’affranchir du support journal pour devenir une publication à part entière : le comic book, souvent mensuel, dont la périodicité permet autant des histoires à feuilletons que la fidélisation d’un lectorat. Les enfants deviennent les lecteurs cibles. Les éditeurs EC Comics, DC Comics et Marvel Comics mettent en scène des super héros bienfaisants pour la nation et la bonne moralité des familles blanches de la classe moyenne : Batman, Spiderman, Captain America… C’est le mainstream comics. Les personnages de comics deviennent notamment ceux des cartoons (dessins animés). En 1929, Walt Disney diffuse le très psychédélique, the Karnival Kid (1929) où l’on voit Mickey Mouse danser avec des hot dogs. Conscient de ces nouvelles formes de divertissement de masse, le business man du hot dog, Oscar Mayer, invente le personnage de comics Little Oscar pour vanter les mérites de sa saucisse auprès des familles. Le succès est au rendez-vous, à tel point que les enfants croient en l’existence du personnage. Mayer invente ainsi la Wienermobile, conduite par un acteur déguisé en Little Oscar à travers tout le pays.

L’après-guerre et la décade contestataire des années 1970 renforcent la popularité et la créativité des comics. Le hot dog y est souvent présent au détour d’une action se situant le plus souvent au milieu urbain. On voit ainsi Zippy the pinhead de Bill Griffith converser avec un muffler man (statue géante portant un hot dog), le Docteur Strange manger un hot dog dans Marvel Premier #4. La parodie des classiques du mainstream comics permettent ainsi de détourner le Surfeur d’argent en mangeur invétéré de hot dogs ou, via un roman photo paru dans Arts Paper Magazine de septembre-octobre 2010, de se moquer de la mauvaise qualité de la saucisse.

Voir aussi : Oscar Mayer, Pin-up, Wienermobile

CONCOURS DU PLUS GROS MANGEUR DE HOT DOG

(Hot dog eating contest)

Tout puritain et patriote que soit son discours politically correct, la société américaine est friande de grands spectacles. Le Nathan’s hot dog eating contest est l’un eux.

Il semblerait que le 4 juillet 1916, jour de la fête de l’Indépendance, quatre immigrés appelèrent devant le restaurant Nathan’s Famous de Brooklyn (New York), à un concours d’ingestion de hot dogs. L’enjeu : déterminer qui est le plus patriote des mangeurs, au vu du nombre de dogs avalés. Organisé par ledit restaurant chaque 4 juillet depuis 1993, ce concours finit par être retransmis à la télévision nationale chaque année depuis 2004.

Le principe est simple : manger un maximum de dogs en dix minutes. Une catégorie hommes et une catégorie femmes. Les vainqueurs gagnent la Yellow mustard belt (ceinture de moutarde jaune), une somme d’argent et des cadeaux des sponsors. Le concours connaît un certain retentissement au Japon puisque dans les décennies 1990 et 2000, les Japonais ont souvent remporté le trophée de catégorie hommes. Takeru Kobayashi est ainsi le vainqueur consécutif des éditions 2001 à 2006. En 2001, ayant développé des techniques d’ingestion rapide, il pulvérise le record établi à 25 hot dogs : il en mange 50. En 2015, Matt Stonie écrase ce record en ingurgitant 62 dogs. La même année, dans la catégorie femmes, Miki Sudo obtient le trophée avec un palmarès de 38 hot dogs.

Avilissant pour les uns, morbide pour les autres, ce concours érige la prise de risques inutiles en ressort fondamental de l’entertainment (divertissement) et du patriotisme. Tout se passe comme si ce spectacle potache tendait à rendre fun (amusant) les excès de consommation et leurs troubles alimentaires collatéraux. Qu’importe… Comme on dit dans le milieu, « the show must go on » (le spectacle doit continuer)…

Voir aussi : Junk food, Nains, Nathan’s Famous

CORN DOG

Variante du hot dog consistant à le panner dans de la semoule de maïs, et à le planter sur un pic. Il est servi froid.

Voir aussi : Fast food, Junk food

CULTURAL STUDIES

Apparue au tournant des années 1960 dans les universités anglo-saxonnes, cette mouvance intellectuelle étudie les relations entre pouvoir et pratiques culturelles populaires en décloisonnant les disciplines. Anthropologie, sociologie, histoire, linguistique, théorie littéraire et des medias, entre autres, sont convoquées pour interroger les cultures de masse dans une perspective critique. Nées en contexte de décolonisation, de développement des industries culturelles et des revendications socio-politiques de populations subalternes, les cultural studies privilégient les recherches sur l’ethnicité, le post-colonialisme, le genre, le féminisme et les diverses formes de cultures populaires.

Au début des sixties, Richard Hoggart, auteur de l’important La culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre (1970) fonde le Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) à Birmingham. Il est rejoint par des penseurs de premier plan tels Stuart Hall, Charlotte Brundson, Angela Mc Robbie et Edward Thompson (auteur de The Making of the English Working Class,1963). Souvent issus des minorités étudiées et/ou socialement engagés, ces chercheurs refusent une lecture simpliste de la société de type dominants-dominés. Ils l’analysent au contraire en termes de contre-pouvoirs, de relations mouvantes entre production, réception et interprétation d’une norme.

Les cultural studies arrivent dans les universités américaines dans les années 1970, alors influencées par la French theory. Celle-ci désigne les travaux de Jacques Derrida, Michel Foucault et Gilles Deleuze. Fortes de ces derniers (tout en s’en méfiant quelque peu), pétries d’universalisme (surtout quand celui-ci vient de l’Hexagone), les écoles de sciences humaines et sociales françaises bouderont les cultural studies jusqu’aux années 1990. Cette décennie marque un renouveau. Des chercheurs issus de la diaspora indienne, tels Homi Bhabha (auteur de Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale,1998), Spivak Gayatri, Arjun Appadurai (à qui l’on doit Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la mondialisation,1996), contribuent à renouveler les postcolonial studies en analysant les logiques de diaspora et de la supposée mondialisation.

De nouvelles thématiques émergent, telles les porn studies, LGBT studies, visual studies, gender studies (Judith Butler…), et même les Madonna ou Beatles studies. Et les food studies…

Le très accessible Introducing Cultural Studies : A Graphic Guide et les conférences organisées par la Bibliothèque publique d’information permettent d’approcher ce passionnant bouillonnement intellectuel au service du pop.

Voir aussi : Food studies, Melting pot

DIPLOMATIE

(Soft power)

Du fait de sa popularité, le hot dog est un classique de la diplomatie et de la communication politique des plus hauts représentants de l’Etat avec leurs homologues nationaux et étrangers.

En 1939, alors qu’Hitler menace l’Europe et que l’Amérique se proclame isolationniste, le président Franklin D. Roosevelt invite le roi George VI et son épouse Elizabeth à passer le week-end dans sa propriété de Hyde Park on Hudson. L’invitation est historique : c’est la première fois qu’un monarque britannique se rend aux États-Unis depuis la Déclaration d’indépendance de 1776. Le couple présidentiel entend recevoir le couple royal dans la pure tradition américaine, autour d’un pique-nique composé de hot dogs, de salade de pommes de terre et de bière. Si certains s’inquiètent et s’offusquent de ce déjeuner jugé trop rustique, l’opération de communication est un succès total. Dès le lendemain, le 12 juin 1939, le New York Time titre en une “Le roi a essayé un hot dog et en a redemandé”. George VI sort triomphant de ce voyage, s’assurant le soutien à la fois du peuple britannique et des États-Unis dans un contexte de guerre imminente.

En 2013, le film Week-end royal de Roger Michell revient sur ce célèbre épisode de la diplomatie du hot dog.

En avril 1959, en pleine Guerre froide et quelques mois avant l’invasion râtée américaine de la Baie des Cochons, Fidel Castro, figure majeure de l’anti-américanisme (mais néanmoins très apprécié de la presse américaine), se laisse photographier hot dog en bouche à New York, dans le zoo du Bronx, par le NY Daily News. Au cours de ce voyage très médiatisé, il parvient également à rencontrer le vice-président Richard Nixon à la Maison-Blanche.

Quelques mois plus tard, en septembre 1959, alors que les relations entre les États-Unis et l’URSS se dégradent, le premier secrétaire du Parti communiste de l’Union Soviétique, Nikita Khroutchev, effectue un roadshow à haute teneur médiatique aux États-Unis. Dans l’espoir d’une détente entre les deux pays, il multiplie les signes d’ouverture. Devant un parterre de journalistes du monde entier et de citoyens américains, il déguste un hot dog en déclarant que si les Russes sont capables de conquérir l’espace avant les Américains, ceux-ci sont davantage à la pointe en matière de saucisses.

Aujourd’hui, la puissante chaîne de télévision CNN consacre une galerie sur la thématique Politicians & hot dogs. On y voit notamment le président Barack Obama et le premier ministre britannique David Cameron dégustant ensemble un hot dog lors d’un match de basket-ball à l’université de Dayton en mars 2012.

Voir aussi : Liberté, Melting pot

ÉPICES

(Spices)

Voir aussi : Mayonnaise, Moutarde, Relish et Saucisse

ENTREPRENARIAT

(Entrepreneurship)

Le commerce du hot dog est très lié au mythe américain du self-made man, qui ne doit sa réussite sociale et professionnelle qu’à lui-même.

Vecteur d’intégration, la nourriture constitue historiquement aux États-Unis l’un des principaux accès pour un migrant au circuit économique et le moyen de sortir de l’anonymat. A ce titre, le hot dog a produit d’éclatantes réussites : la célèbre enseigne Nathan’s Famous, créée en 1916 à Coney Island par Nathan Handwerker, immigrant juif polonais, et l’entreprise lucrative Oscar Mayer, créée à la fin du 19e siècle à Chicago par les frères Mayer, tous deux immigrants allemands.

Si l’on peut voir ces modèles économiques mondialisés comme les héritiers urbains des commerces familiaux ruraux des migrants du 19e siècle, l’économie que génère le hot-dog reste essentiellement une économie dite de penny, basée sur la vente au détail, à l’échelon local et régional. En revanche, les matières premières (saucisses, pains, condiments) sont fabriqués par les industriels. Il s’agit donc d’un produit peu coûteux et simple à fabriquer, qui, vendu en masse, génère de gros profits. Parallèlement, selon les données du très sérieux Conseil national du hot dog et de la saucisse, les Américains dépenseraient chaque année plus de 2,5 milliards de dollars dans les supermarchés pour acheter des hot dogs.

Voir aussi : Ethnic food, Fast-food, Industrie agroalimentaire, Liberté, Roadside food, Rue

ETHNIC FOOD

Le hot dog n’a pas toujours été l’aliment phare du pays : il a d’abord été l’aliment des populations européennes anglo-saxonnes.

Dans son ouvrage We Are What We Eat : Ethnic Food and The Making of Americans, l’historienne Donna Gabaccia souligne que le melting pot, s’il fut le creuset multiculturel de la nation américaine, n’empêchait nullement qu’un aliment donné soit un marqueur ethnoculturel fort, autant pour s’identifier à un groupe que pour se démarquer d’un autre. Les pâtes pour les Chinois et les Italiens, le poulet pour les Noirs… Le melting pot ne fait pas l’économie de discours essentialisants dans un pays pensant sa diversité culturelle en termes de race.

Tout au long du 20e siècle, le hot dog évoluera selon deux dynamiques apparemment incompatibles. L’industrialisation des aliments, à commencer par sa saucisse, en fera le symbole du produit standardisé de grande consommation. Dans le même temps, de nombreuses communities (communautés ethnoculturelles, ou d’intérêts communs) se l’approprieront selon leurs traditions culinaires respectives. Si la fabrication de la saucisse allemande du 19e siècle est fortement influencée par le rituel juif casher, elle sera vite adaptée et laïcisée autant par des bouchers juifs non pratiquants que par des bouchers non juifs. Les bouchers musulmans s’inspireront de certains des procédés de fabrication tout en rendant halal leurs saucisses en excluant la viande de porc. De nombreuses communautés afro-américaines s’approprient le hot dog, notamment en rajoutant des épices et en privilégiant la viande de poulet, introduisant ainsi le hot dog dans la soul food. La diaspora mexicaine, notamment à Chicago, s’approprie le hot dog en y ajoutant chili et piments. Les Italiens composent leur hot dog, constitué d’une saucisse pur bœuf frite, servie froide dans un demi pain à pizza et agrémentée de pommes de terre, d’oignons et de piments.

L’appropriation communautaire du hot dog se voit également dans la décoration des dog wagons (stands mobiles de rue) et des gargottes de quartier : les espoirs, rêves, aspirations, voire revendications y sont souvent exprimés. Emerge ainsi une sorte d’art « outsider« . Un stand mobile peut ainsi témoigner de la culture d’origine du vendeur, avec force couleurs vives — à l’image à la charte graphique du géant du hot dog Oscar Mayer, logos personnalisés, et autres éléments de décor issus de sa culture.

-pot Voir aussi : Cultural studies, Entreprenariat, Food studies, Humour, Inuits, Melting pot, Rue

FAST-FOOD

(Fast food)

Symbole de la société de consommation pour les uns, d’enrichissement pour les autres, gain de temps pour les plus pressés, le fast-food est un paradoxe américain. Dans son truculent Fast Food : The Good, The Bad and The Hungry, l’historien Andrew Smith le définit en tant que nourriture bon marché préparée lors de sa commande et servie quelques instants après, afin d’être consommée rapidement sur place ou à emporter. Ce mode de préparation et de consommation englobe une grande variété de plats : burgers, hot dogs, pizza, tacos, tortillas, pâtes, viandes et poissons frits. Le fast-food englobe autant des plats issus des traditions culinaires européennes que des plats de cuisine dite ethnique – soit tout le reste. Le terme ethnic food n’est donc pas neutre.

Le fast-food repose sur deux fondements idéologiques : le droit à la mobilité et l’égalité d’accès à l’abondance. Il prend son essor à la fin du 19e, au moment où l’Amérique s’urbanise. De nombreux américains doivent parcourir de grandes distances dans les mégapoles naissantes ou sur les routes traversant les immensités naturelles du pays-continent. L’industrie automobile se développe, les modèles urbains sont pensés en fonction. Detroit, Michigan, surnommée Motor City, sera typiquement le prototype de la grande ville du 20e siècle. Dès cette époque, esprit libéral aidant, il devient courant de se déplacer et de déménager à la recherche d’une activité mieux rémunérée. Il convient alors de pouvoir s’alimenter sur le pouce.

Ce mode d’alimentation s’ancre dans un autre imaginaire fort, celui de l’éternelle abondance. Dans la vision coloniale du monde, la Nature s’offre généreusement à l’Homme, qui s’en rend maître et possesseur. Le fast-food n’a jamais été envisagé comme une manière de se nourrir avec des aliments sains préparés avec soin. Ce qui prime, autant pour les producteurs que bien souvent pour les consommateurs, c’est le fait de disposer, à moindre budget, de nourriture à profusion.

Industrie de premier plan, le fast-food génère 160 milliards de dollars par an provenant des ventes de rue et des grandes enseignes telles Burger King, KFC ou McDonald’s, et 620 milliards de dollars de bénéfices issus des surfaces de grande distribution telles Kmart, Walmart ou 7-Eleven.

Voir aussi : Entreprenariat, Ethnic food, Industrie agroalimentaire, Junk food, Obésité, Roadside food

FOOD STUDIES

Issu des cultural studies anglo-saxonnes, ce champ d’études interdisciplinaires apparaît au début des années 2000. Convoquant des disciplines aussi diverses que la sociologie, la nutrition, l’économie et les savoirs populaires ou le journalisme, il propose une critique de l’alimentation en tenant compte des contextes socio-économique, politique et religieux. Axé autour du concept de foodscape, il offre plusieurs lectures des mœurs alimentaires et permet de comprendre les rapports de pouvoir entre production et consommation, mais aussi l’impact de l’alimentation sur l’environnement et la construction de l’ethnicité.

Les food studies s’intéressent par exemple à l’industrie agroalimentaire contemporaine, à la financiarisation du marché des matières premières ainsi qu’aux stratégies de communication des mouvances bio et vegan. De la première dinde de Thanksgiving cuisinée à l’automne 1621 par les religieux anglais en plein territoire indien Wampanoag, aux fermes urbaines de Detroit en passant par la soul food, l’étude de la nourriture permet une autre histoire de la société états-unienne.

Le journaliste et activiste Michael Pollan, auteur de In Defense of Food : An Eater’s Manifesto (2008), l’historien Warren Belasco et l’anthropologue Sydney Mintz sont quelques unes des figures marquantes de cette mouvance intellectuelle. Le hot dog a ses spécialistes, tels l’historien Bruce Kraig, auteur de Hot Dog : a Global History (2009) et Andrew Smith à qui l’on doit notamment Fast Food, Junk Food : An Encyclopedia of What We Love to Eat (2012). De grandes universités proposent des cursus spécialisés, parmi lesquels le Boston University gastronomy masters program ou le New York’s University’s program in nutrition, food studies and public health.

Voir aussi : Cultural studies, Ethnic food

FRANKFURTER

Voir : Industrie agroalimentaire et Saucisse

GIF (Graphic Interchange Format)

Depuis quelques années, les gifs ont la cote sur internet. Ces courtes séquences d’images rigolotes ou insolites, issues de l’imagerie populaire, sont essentiellement relayées sur les réseaux sociaux, où elles sont partagées, détournées, parodiées… parfois de façon virale.

Elément emblématique de la culture populaire américaine, le hot dog se devait d’inspirer des gifs à son effigie. C’est chose faite, notamment grâce au site Giphy pour le hotdog, qui répertorie et diffuse en boucle une sélection d’images consacrées au célèbre sandwich. Du plus ridicule au plus sexuellement explicite, on y trouve entre autres une Beyoncé giflée par une volée de saucisses ou encore l’animateur Stephen Colbert croquant un hot dog en faisant un doigt d’honneur face caméra, lors du très populaire Late Show with David Letterman. Vous avez dit subtil ?

Voir aussi : Cinéma, Cartoons, Humour, Pornographie

HEINZ

Voir : Ketchup

HIP HOP

Hot dog et hip hop viennent tous deux de la rue et visent, quoiqu’à des degrés divers, à acquérir une visibilité sociale. Pétris de ségrégations socioéconomiques, spatiales voire raciales, les États-Unis sont le pays où la volonté de se construire une situation sociale et/ou financière en partant de rien fait consensus dans toutes les communities (groupes ethnico-culturels). Industrie du fun mâtinée d’activités gangsta (trafic de drogue, prostitution, racket…) pour l’un, agrobusiness mâtiné de junk food pour l’autre. De nombreux jeunes et vendeurs ambulants des quartiers populaires attachent une grande importance à la street credibility, réputation acquise dans le quartier. Le titre d’un album du célèbre rappeur 50 Cent témoigne de ces logiques : Get rich or die tryin’ (Fais-toi du fric ou meurs en essayant d’en faire, 2003). Par ailleurs, le food truck (restaurant ambulant) est l’un des éléments classiques de nombreux clips de hip hop. A seule valeur d’exemple, on peut citer celui de la chanson Ice Cream (1995) du mythique Raekwon.

Parallèlement, les chaînes de fast-food recrutent souvent des employés jeunes et peu qualifiés avec des contrats guère motivants. En ce sens, en février 2016, Burger King diffuse en interne un tutoriel de préparation de son hot dog, animé par l’un des grands noms de l’entertainment hip hop : Snoop Dogg. Bien connu des services de police, des milieux gangsta et de l’industrie du disque, le rappeur West Coast se présente en tant que Grilled dogs training ambassador. Le spot vidéo fait ainsi entrer la sulfureuse star afro-américaine dans la galerie des immigrés blancs du 19e siècle ayant fait fortune en vendant des hot dogs dans la rue : Nathan Handswerker de la chaîne Nathan’s, ou encore le roi du ketchup Henry John Heinz. La vidéo prend soin d’y faire figurer une jeune latino — groupe culturel le plus important du pays — et des white trash (blancs pauvres). Ready ?

Voir aussi : Entreprenariat, Rock n’roll, Rue

HOT DOG DAY

Décrété par le lobby industriel National Hot-Dog and Sausage Council, le jour officiel du hot dog est le 23 juillet.

Il existe depuis l’été 1971, à l’initiative des étudiants — en vacances — du Alfred State College de New York. Le Hot Dog Day consiste principalement en de grands pique-niques informels ou mondains dans tout le pays. Ainsi, l’Annual Hot Dog Lunch de Washington DC est l’occasion de rassembler le gotha des personnalités politiques, des lobbies industriels et des médias. Lancé dans les années 1990, le Boston Hot Dog Safari est un pique-nique de charité où il fait bon être vu en bienfaiteur des causes sociales. Le Hot Dog Day est finalement devenu un marronnier des médias états-uniens à la période estivale, au même titre que l’appel des Restos du cœur lors des premiers froids en France. Depuis une dizaine d’années, il donne de plus en plus la parole aux mouvements végétariens et végans. Qu’on ne s’y trompe pourtant pas, le principal évènement annuel du hot dog a lieu le 4 juillet. Le jour de la Fête nationale (Independance day), la célèbre chaîne Nathan’s Famous organise son célèbre concours du plus gros mangeur de hot dog en son siège historique de Coney Island, à New York.

Voir aussi : Concours du plus gros mangeur de hot dogs, Coney Island, Végétariens

HUMOUR

(Humor)

Le terme hot dog est issu de l’humour populaire de la fin des années 1890.

Comme le note l’historien Bruce Kraig dans Hot Dog : A Global History, l’humour américain se base sur la dureté des réalités sociales et le goût pour les récits fondateurs. A la fin du 19e, alors que le pays connaît une vague d’immigration sans précédent, la nourriture de chaque communauté devient une source d’inspiration pour les humoristes et les caricaturistes. Les musiciens afro-américains sont représentés avec un banjo, de la pastèque et du poulet grillé. Les Chinois sont caricaturés avec leur bol de riz. Les Italiens avec leur spaghetti et leur verre de de vin rouge. La diète kasher est plus moquée encore, de même que les Allemands avec leur chope de bière et leurs saucisses. En pleine construction du sentiment national, ces clichés contribuent autant à rendre acceptable chaque community aux yeux des autres qu’à instiller un imaginaire plus ou moins raciste.

L’orgine du mot hot dog est suffisamment sérieuse pour qu’une équipe de lexicographes planche sur la question et publie, en 2004 chez Rolla, l’étude Origin of The Term « hot dog », imprimée à une soixantaine d’exemplaires. Selon les auteurs Leonard Cohen, Barry Popik et David Schultamn, le terme hot dog apparaît pour la première fois dans le journal estudiantin Yale Record du 19 octobre 1895. L’article fait mention d’étudiants aboyant à chaque apparition du Kennel Club Lunch Wagon (kennel, chien en anglais), stand itinérant vendant notamment des saucisses chaudes. Dans le contexte, kennel renvoie autant au nom du stand chahuté qu’à l’argot désignant un athlète universitaire fanfaron. Sans doute par esprit de corporation, les magazines des universités de Cornell, Harvard et Berkeley reprennent le terme.

Une autre origine possible du terme viendrait de la mention, en 1892, dans le Daily Press de Paterson (New Jersey), d’un stand mobile de hot dogs tenu par un ancien artiste circassien jamaïcain ayant vécu plusieurs années en Allemagne. Ce dernier, Thomas Francis Xavier Morris de son vrai nom, est surnommé Hot Dog Morris. Une troisième hypothèse renvoie à l’argot du Chicago de la fin du 19e siècle. Le terme hot y est littéralement employé à toutes les sauces. Le hot est l’apanage sulfureux des lieux d’encanaillement des quartiers populaires de cette ville alors en plein boom. La chanteuse Sophie Tucker, sorte d’Arletty vaudevillesque du Midwest, l’utilise dans ses chansons paillardes. Tout devient hot : hot cars, hot jazz, hot corner (troisième base au baseball). Le hot dog est hot, parce que sa saucisse est aussi rouge qu’un pénis et parce que la rumeur souffle que sa viande est celle de canidés capturés dans les bas-fonds de la ville. Le poème satirique imitant l’accent allemand de Henry De Marsan s’en fait l’écho :

Oh ! Where, oh ! Where ish mine little dog gone ? (Oh ! Où est passsssé mon petit chien ?)

Oh ! Where, oh ! Where can he be ? (Oh ! Où peut-il être pien êtrrrre ?)

His ear’s cut short, and his tail cut long : (son oreille coupée court et sa queue coupée longue)

Oh ! Where, oh ! where ish be ? (Oh ! Où peut-il être pien êtrrrre ?

(…)

Und sausage is goot : Baloney, of course, (cette saucisse est ponne)

Oh ! Where, oh ! where can he be ? (Oh ! Où peut-il être pien êtrrrre ?)

Dey makes ’em mit dog, und dey makes ’em mit horse (Ils font des saucisses avec du chien et avec du ch’val)

I guess dey makes ’em mit he. »(je crois que mon petit chien est devenu de la chair à saucisse)

De nos jours, une hot dog girl est la lointaine cousine de la cagole marseillaise. L’Urban dictionary la définit comme « une femme dont la peau est trop bronzée et similaire à la couleur d’une saucisse de hot dog très cuite. Elle est souvent vêtue de manière vulgaire. Ses autres traits distinctifs sont les larges lunettes de soleil blanches, la voix rauque et les cheveux multicolores. MTV et les émissions de téléréalité en regorgent. Exemple de locution : that snooty hot-dog girl annoyed us at the beach (cette hot dog girl bêcheuse nous a importuné à la plage) ».

Voir aussi : Gif, Légende urbaine, Melting pot

INDIVIDU

Voir : Liberté

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

(food-processing industry)

Aux États-Unis, l’alimentation a toujours été un pilier des révolutions industrielles successives. Dans son ouvrage Hot dog : A Global History, l’historien Bruce Kraig nous aprend que les saucisses cessent d’être fabriquées de manière artisanale avec l’arrivée de la chaîne de production Armour, dans les année 1870. Signe des temps, la firme sous-traite sa fabrication aux usines automobiles Ford de Detroit. Armour ne détient pas longtemps le monopole du marché. Les firmes concurrentes Morris, Hammond, Cudahy et Morrel raflent des parts en vendant non seulement des machines équivalentes aux professionnels, mais aussi des hot dogs aux particuliers.

Le modèle économique de la saucisse à hot dog repose sur son faible coût de production et sa vente de masse. Les élevages de batterie sont privilégiés, de même que les morceaux de viande les moins nobles : chutes, abats, graisse, cartilage, muqueuses… Ces morceaux sont séparés mécaniquement (MSM : mechanically separated meat) et joints à d’autres ingrédients de piètre qualité : sirop de céréales, amidon modifié, sel, lactate de potassium et de sodium, dextrose, protéine de soja hydrolysé, sucres, sorbitol, agents artificiels de saveur, colorants divers et variés… Les chaînes de production les plus économes surdosent les épaississants tels le lait, les céréales et pommes de terre en poudre. Les saucisses de bœuf sont les plus chères (compter 4 dollars la douzaine) tandis que celles à la volaille et au porc sont les meilleures marché (1 dollar la douzaine).

L’opinion publique américaine nourrit un rapport paradoxal à son industrie alimentaire. Attachée aux « droits » à l’enrichissement et à l’opulence, elle ne s’émeut guère – en tout cas jusqu’au tournant des années 1990 — de la basse qualité de la matière première. Quitte à en payer le prix fort en termes de santé publique. En revanche, elle entretient un imaginaire particulier autour des notions d’hygiène et de pureté que l’anthropologue Mary Douglas a pu formaliser dans son ouvrage De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou (1966). Les chaînes de production aseptisées excluant tout contact avec la main humaine sont perçues comme pures, tandis que l’alimentation de meilleure qualité mais préparée artisanalement est l’objet de toutes les méfiances. Ces appréhensions puisent sans doute leurs origines autant dans la honte du corps héritée du protestantisme conservateur qu’aux scandales des abattoirs insalubres du Chicago de la fin du 19e siècle. Cette foi en la pureté des machines est par ailleurs renforcée par la foi dans le progrès : sans cesse modernisées et contraintes par des normes sanitaires toujours plus draconiennes, les chaînes de production ne peuvent que rendre le produit meilleur. Tout se passe donc comme si le (socialement) pur n’était pas synonyme de (diététiquement) sain.

La recherche du profit maxium se donne aussi à voir dans les perpétuels rachats de firmes entre elles. Les marques phares du début du 20e siècle telles Ballpark, Best Kosher, Nathan’s, Armour se font racheter par des marques locales dès les années 1940. Plus tard, les géants mondiaux de l’agrobusiness tels Kraft Foods et Specialty Foods Group rachètent ces firmes nationales, qui passent sous contrôle de la spéculation boursière des matières premières et la financiarisation du secteur.

Depuis le milieu des années 1990, de nouvelles demandes émergent. Des firmes indépendantes investissent dans des marchés dits de niche : Vienna Beef Company of Chicago propose ainsi des saucisses « diététiques ». Best Kosher, Sinai 48 et Hebrew National proposent, à l’échelle nationale, des saucisses 100% bœuf préparée selon le rite kasher. Quant aux boulangers industriels Ballpark, Pepperidge Farm, Nature’s Own, Mrs Baird’s, Sunbeam, ils offrent de plus en plus de pains biologiques ou fantaisie.

Voir aussi : Entreprenariat, Fast-food, Junk food, Législation, Obésité, Saucisse

INUITS

Les Inuits sont un peuple autochtone vivant dans les provinces du Nunavik et du Nunavut au Canada et au Groenland. Quel rapport avec le hot dog ? Que ce soit aux États-Unis, au Canada et plus globalement dans les Amériques, les populations autochtones ont été méthodiquement persécutées et déculturées, des temps coloniaux jusqu’aux années 1960. Par la suite, elles n’ont obtenu que peu de droits — et bien souvent le pire de la société coloniale, notamment en termes d’alimentation, à commencer par la junk food et le mauvais alcool. Comme le retrace We Are Still Here : A Photographic History of the American Indian Movement de Laura Waterman Wittstock, les mouvements de revendications de droits civiques amérindiens ne cessent de prendre davantage de poids sur la scène socio-politique. Malgré des conditions socio-économiques modestes, les Inuits contemporains ont accès à la société de consommation : internet, sneakers de marque, alimentation…

D’après l’historien Bruce Kraig, il semblerait que l’idée du hot dog, laquelle consiste à envelopper un bout de viande dans un pain, vienne des Inuits. Depuis les temps anciens, ils préparent le kiviak, morceau de pingouin enroulé dans de la peau de phoque. Enterré pendant sept mois jusqu’à moisissure complète, il est ensuite déterré pour servir d’alimentation lors des trajets dans le Grand Nord. On dit que cet aliment a un goût délicat…

Voir aussi : Cultural studies, Ethnic food, Food studies

JUNK FOOD

La junk food (littéralement : bouffe à deux balles) est un phénomène majeur de la société états-unienne : plus d’un adolescent sur trois et deux adultes sur trois sont atteints de surcharge pondérale ou d’obésité. Selon l’Encyclopedia of Junk Food and Fast Food d’Andrew Smith, elle englobe les aliments prêts à consommer issus de l’industrie agroalimentaire américaine et plus globalement, tout régime alimentaire à très faible valeur nutritionnelle mais riche en graisses saturées, sel, sucre et additifs issus de la chimie. On la tient responsable de graves problèmes de santé, notamment la surcharge pondérale et l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les troubles neurologiques. Aux premiers rangs de la junk food : hot dogs, hamburgers, sodas, crèmes glacées et beignets frits…

Terme péjoratif, la junk food renvoie au système productiviste des lobbies de l’agrobusiness, tels Hostess Twinkies, Fritos Corn Chips, ou encore McDonald’s et KFC. Mœurs politiques obligent, tous ont du réseau au sein des plus hautes instances fédérales, des médias et dans l’organisation des grands événements sportifs. La junk food est à ce point répandue qu’elle a son National Day, le 21 juillet de chaque année. Le hot dog a le sien deux jours plus tard, le 23 juillet.

Le terme renvoie aussi, quoique de manière plus touchy, aux plats dits « ethniques ». Relève de l’ethnic food tout ce qui s’éloigne des traditions culinaires blanches et protestantes. Dans cette logique ethnocentrée, le terme junk food peut contenir une intention stigmatisante ou être perçu comme telle. Dans un pays se pensant en termes de race et de community, parler de junk food peut être d’autant plus délicat qu’elle est souvent produite à l’échelle locale et consommée par les populations les plus défavorisées, african-americans et latinos en tête… Pourtant, d’un point de vue strictement nutritionnel, y a-t-il grande différence entre un falafel, un tacos, un beignet frit à l’huile de palme et un cornet de frites industrielles ? Quelque soit sa provenance, la junk food est l’un des effets de la violente injustice socio-économique du pays.

Une critique de la junk food émerge cependant des milieux intellectuels et libéraux au début des années 2000. Ainsi, le documentaire Super Size Me de Morgan Spurlock (2004) dénonce les effets morbides de la junk food. Le réalisateur se donne pour mission de manger exclusivement chez McDonald’s pendant un mois tout en réduisant son activité physique. Il prend onze kilos, son foie se dégrade et sa petite copine se plaint de la libido chancelante de son homme.

En 2006, le très sérieux journal Time publie son « Top 10 iconic junk foods ». La chaîne Twinkie arrive en tête de peloton. Concernant le hot dog, l’ONG PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) multiplie les actions médiatiques à grands renforts de starlettes dénudées pour alerter l’opinion publique sur la composition malsaine des saucisses : nitrates, morceaux (groin et anus de porc, lèvres de vache), dioxyne, sans parler de la maltraitance des animaux élevés en batterie. Qu’elle soit vantée ou critiquée, la junk food est indissociable du sens de la mise en scène de soi ou de sa communauté d’appartenance.

Voir aussi : Concours du plus gros mangeur de hot dogs, Fast-food, Food studies, Industrie agroalimentaire, Législation, Obésité, Valeur nutritionnelle

KETCHUP

Le ketchup est le condiment le plus utilisé aux États-Unis. On estime que les Américains en consomment environ 280 000 tonnes par an, soit trois bouteilles par personne. Tout foyer, café ou restaurant américain en propose aux côtés du sel et du poivre.

Selon l’encyclopédie The Oxford Companion to American Food and Drink, le ketchup a été inventé par les Chinois : le k-tsiap, sauce fermentée à base de fèves de soja, a été ramenée en Europe par des commerçants britanniques. Ces derniers tentent alors de l’imiter avec des produits locaux : anchoix, noix, champignons, pommes. Cette sauce est ensuite préparée à base de tomates, vinaigre et épices aux États-Unis, avant d’être commercialisée vers 1850. Pendant la Guerre de Sécession, la recette de la sauce Tomato Catsup (abréviation de Tomato Cat-soup : soupe aux chats) est massivement publiée dans les États sudistes, afin de faire face aux disettes.

C’est au sortir de la Guerre de Sécession que les ventes explosent. A la fin du 19e siècle, l’entrepreneur Henry John Heinz fonde la Henry John Heinz Company. En ajoutant du sucre à la recette initiale, il ne tarde pas à devenir le leader du marché national. A l’époque, Heinz se distingue des centaines d’autres marques en industrialisant la fabrication de la sauce et en étant le premier à forger une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Sa bouteille en verre à la silhouette effilée devient ainsi l’une des premières icônes de la consommation de masse. En 1896, le New York Tribune sacre même le ketchup “America’s national condiment”. Il faut attendre la première moitié du 20e siècle pour qu’apparaissent deux firmes capables de rivaliser avec Heinz : Del Monte Corporation of San Francisco (1915) et Hunt’s (1930). La concurrence est rude. En 1970, Heinz mise à nouveau sur l’innovation du packaging en lançant la Vol-pak, bouteille en plastique rigide destinée aux tables de restaurants. Dans les années 1980, la firme lance les dosettes individuelles et une bouteille en plastique mou destinée aux foyers américains.

Le succès du ketchup s’explique en grande partie par le développement, tout au long du 20e siècle, des chaînes de fast-food, dont le hamburger, le hot dog et les french fries (frites) sont le trio gagnant. Au fil des années, le ketchup est ainsi devenu autant une icône culinaire que le symbole de la malbouffe de tout un pays.

Voir aussi : Junk food, Mayonnaise, Moutarde, Relish

LÉGENDE URBAINE

(Urban myth)

Dans les faubourgs sous-alimentés du New York de la fin du 19e siècle, on raconte que des bouchers allemands, voire juifs, auraient contracté des tueurs de chiens errants pour leur fournir la matière première des saucisses à hot dog. Pendant la Grande Dépression, alors que la misère frappe tout le pays, on dit que les conditions sanitaires des abattoirs de Chicago, tenus par la pègre toute puissante, sont déplorables. Le traitement des carcasses, confiés à des immigrés récents et inexpérimentés, serait mal fait. A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la rubrique faits-divers de plusieurs journaux du Midwest fait état d’un héros anonyme qui aurait sauvé une fillette de l’étouffement par saucisse. Mais ses parents souhaitant garder l’anonymat, impossible de vérifier les faits.

Empruntant à l’anecdote, à l’horreur ou à la bonne blague, la légende urbaine est invérifiable dans la mesure où le récit est toujours rapporté par l’ami du concierge du fils de l’amante du beau-frère urgentiste (ou l’inverse). Elle peut autant salir la réputation d’un individu ou d’un groupe que créer le buzz. Peu importe qu’elle se base sur des faits réels, déformés ou purement fictifs : elle exprime surtout les peurs et les fixations d’une population dans un contexte particulier. Outre leur propagation par le bouche à oreille, les rumeurs sont également relayées par les médias, tels les réseaux sociaux, la presse ou le cinéma. La légende de la petite fille sauvée de l’étouffement est ainsi reprise par le romancier William P. Kinsella dans Shoeless Joe, oeuvre ensuite adaptée au cinéma par Phil Aldon Robinson dans Jusqu’au bout du rêve (Field of Dreams, 1989).

Ce récit semble trouver une actualité à teneur moralisatrice : en 2016, le site humoristique Darwin Awards signale qu’un certain Robert Puelo aurait succombé à l’étouffement par hot dog. Détail gore faisant le récit, les secouristes lui auraient retiré de la gorge une saucisse de 15 centimètres.

En tant que littérature orale, si elle parvient à résister au temps et à l’oubli, la légende urbaine intègre l’imaginaire et l’histoire des lieux. Elle peut aussi nourrir la littérature écrite. Le roman La jungle (1904) d’Upton Sinclair aborde les conditions sanitaires déplorables des abattoirs de Chicago, l’exploitation éhontée des migrants et la maltraitance des animaux. Les poèmes Ham et Red Meat de Herbert Scott parlent de viande verreuse. Faut-il par ailleurs s’étonner que Ignatius J. Reillly, le héros du roman La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, soit un vendeur de hot dog dans la populeuse New Orleans ? Sorte de Don Quichotte moderne, bien que personnage de fiction, il fait désormais partie de l’imaginaire de la ville.

Contrairement à l’enveloppe de la saucisse, les légendes urbaines ont la peau dure…

Voir aussi : Argot, Cinéma, Gif, Humour

LÉGISLATION

L’appelation « hot dog » est contrôlée par le gouvernement américain. C’est une saucisse cuite et/ou fumée, préparée à partir de muscle de viande rouge ou de volaille. Ce que cette définition ne dit pas, c’est qu’il s’agit des parties les moins nobles. Tout fabricant, artisan ou industriel, doit ainsi respecter certaines normes de fabrication et d’hygiène. Une saucisse végane fabriquée à base de soja ne peut pas porter le nom de hot dog. Selon le United States Department of Agriculture, un hot dog doit contenir au maximum 30% de matière grasse et 10% d’eau ; entre 1,75 et 2,25% de nitrite de sodium. Pour autant, la législation autorise le recours aux liants, épaississants et autres dérivés de basse extraction à hauteur de 3,5%, tels la poudre de lait, de céréales ou de la cendre d’os. Tout fabricant est tenu d’indiquer sur l’emballage les mentions « with variety meats » (« assemblage de viandes ») ou « with meat by-products » (« à base de dérivés de viande ») et de lister la totalité des ingrédients utilisés.

Ces normes ne définissent cependant que la saucisse, laissant une zone de flou concernant le petit pain et les condiments.

Voir aussi : Industrie agroalimentaire, Fast-food

LIBERTÉ

(Liberty and Freedom)

C’est LA valeur américaine. C’est pour elle que des dizaines de millions d’individus et de familles ont migré massivement vers les États-Unis. En transitant par Liberty Island, New York, ils y vont vu dès 1886, la Statue de la Liberté, offerte par la France en gage d’amitié.

Le hot dog est une parfaite illustration de la sacro-sainte liberté individuelle. Comme le souligne l’historien David H. Fischer dans Liberty and Freedom: A Visual History of America’s Founding Ideas, la langue anglaise a deux mots pour signifier le concept : liberty et freedom. Si l’usage courant ne fait guère de distinction entre les deux, le terme liberty renvoie aux libertés qu’octroie une autorité à un peuple. Dans le cas des États-Unis, l’individu jouit de droits individuels reconnus et défendus par l’Etat, comme monter une affaire ou défendre sa propriété privée. En revanche, freedom pointe la légitimité qu’a l’individu d’agir au sein et pour sa communauté. Cette notion de community est fondamentale : contrairement à l’Etat Providence français, les États-Unis n’ont jamais eu pour projet d’assurer des élargis dans les domaines économiques, sociaux et réglementaires dans l’intérêt du citoyen, tels que la santé, l’éducation, la culture et le droit du travail. C’est à l’individu et à sa community (ethnique, affective, voisinage, d’intérêts divers…) de le faire. La freedom d’un individu ou d’une communauté peut ainsi entrer en tension, voire en conflit, avec la liberty octroyée ou non par l’Etat. En témoigne la sanglante lutte pour les droits civiques des Afro-américains au cours du 20e siècle.

L’individu n’est rien sans sa communauté. Pour autant, les Américains raffolent de la figure du héros solitaire et du self-made man, celui qui, parti de rien et ne connaissant personne, a acquis fortune, pouvoir et célébrité. Les arts américains, à commencer par le cinéma, en regorgent : la figure du cowboy Texan – ce garçon vacher gardant le cheptel et les terres conquises ; Henri Ford et son empire automobile ; Tony Montana du Scarface (1983) de Brian De Palma…

Le hot dog s’inscrit dans ce mythe de l’individu libre, amassant argent et réputation à la force du poignet et grâce à sa capacité à s’appuyer sur ses relations, notamment son corner (coin de rue).

Voir aussi : Entreprenariat, Ethnic food, Diplomatie, Hip hop, Melting pot, Rue

MAYER, Oscar

Comme le note non sans ironie l’historien Andrew Smith dans Fast Food and Junk Food : An Encyclopedia of What We Love to Eat, aux États-Unis, tout se doit d’être une marque, à la fois unique et standardisée. Oscar Mayer est au hot dog ce que Michael Jordan sera au street wear un siècle plus tard : la référence.

Avec Henry John Heinz, il est l’un des premiers à comprendre l’importance du graphisme pour l’emballage et la publicité. En 1873, ce jeune Bavarois émigre à Detroit où il devient garçon boucher. En 1883, il ouvre une boucherie avec son frère Gottfried à Chicago. En 1904, il a l’idée de faire de ses saucisses une marque, Edelweiss – fleur alpine évoquant la pureté. Le succès est au rendez-vous : les ventes décollent et le monde des affaires l’acclame. Vingt ans plus tard, Mayer investit sur le packaging. Il dépose un brevet pour son emballage de bacon en tranches, à destination des premiers supermarchés en libre service. En 1929, soucieux de donner l’impression que ses saucisses industrielles sont fabriquées de manière artisanale, Mayer les vend sous vide en emballage individuel.

Surtout, il prend soin de se créer une identité graphique : emballage jaune canari rappelant la couleur du petit pain et typographie rouge évoquant la couleur des saucisses. Outre les panneaux publicitaires, sa marque se diffuse dans tout le pays au moyen des fameuses Wienermobile, voitures burlesques en formes de hot dog. Maintes fois copiées par d’autres, elles font aujourd’hui partie de l’imaginaire populaire.

Voir aussi : Art contemporain, Ketchup, Nains, Petit pain, Wienermobile, Saucisse

MAYONNAISE

(Mayonese)

Invariablement servie avec du ketchup et du relish, cette épaisse sauce froide à base d’huile et du vinaigre, est probablement d’origine française. Elle aurait été importée par des chefs français dans les années 1830, notamment par celui du Delmonico’s de New York. Elle ne devient populaire qu’à la fin du 19e siècle. Importée d’Europe ou produite en Floride, l’huile d’olive reste longtemps un produit de luxe. De plus, se conservant mal, la mayonnaise n’est commercialisée que tardivement. Pourtant, au même titre que le ketchup et la saucisse, elle devient vite un business lucratif, à grands renforts de brevets et de marketing.

En 1911, la firme Schlorer dépose un brevet industriel sur sa recette. Il s’agit d’écraser la concurrence de quatre marques mieux implantées : Hellmann’s, Best Foods, Kraft et Blue Plate. Un an plus tard, pris de court, Hellmann’s riposte en misant sur le packaging et se positionne leader du marché de gros avec ses barils en bois et ses jarres en verre réhaussée de ce qui va devenir le logo de la firme : deux rubans bleus. Ceux-ci sont déposés au registre des marques en 1926. En 1932, Hellmann’s se fait racheter par un empire agroalimentaire naissant, Kraft.

Selon The Oxford Companion to American Food and Drink, 745 millions de bouteilles de mayonnaise sont vendues chaque année aux États-Unis.

Voir aussi : Ketchup, Moutarde, Relish

MELTING POT

Le hot dog est un pur produit issu du creuset culturel de la société américaine. Le melting pot est le résultat de l’immigration massive, à partir de la fin du 19e siècle, de populations arrivant du Royaume-Uni et des aires européennes non anglophones : Allemagne, Pologne, Mexique, Chine et dans une moindre mesure, France. Ces vagues successives ont vu naître la grande ville américaine et un fort sentiment national.

Ce patriotisme fondé sur la liberté et le multiculturalisme oublie les populations afro-américaines issues de l’esclavage et les amérindiens. Le melting pot rappelle ainsi que les Amériques n’ont pas été découvertes, mais colonisées par des populations tantôt fuyant persécutions et pauvreté, tantôt attirées par la richesse supposée facile. Le melting pot n’est pas une fusion harmonieuse des différences culturelles, mais plutôt une cohabitation plus ou moins fluide entre diverses communautés ethniques ou socioculturelles.

Aux États-Unis, la nourriture a souvent été le moyen pour un immigré anonyme de s’inclure dans le circuit économique et social. S’inspirant des méthodes de préparation kasher, les bouchers allemands et d’Europe de l’Est, juifs ou non, vendent leurs saucisses dans les Beer garten et dans la rue. Dans le New York des années 1890, le hot dog est un aliment culturellement marqué : un aliment d’européen blanc. Plus encore, et ce n’est pas un détail, un aliment d’européen blanc montrant qu »il a accès aux loisirs que prodigue la ville, moyennant finances. Le hot dog est, dès son apparition, vendu dans les grandes artères de la ville, les parcs municipaux et aux abords des stades, c’est-à-dire dans la ville officielle, visible et désirée.

Très vite, les bouchers grecs, macédoniens, bulgares, italiens et mexicains investissent le champ de la production et de la vente des saucisses hot dogs. C’est le début de la diffusion du hot dog dans la culture populaire commune de la jeune nation. Aujourd’hui, comme en témoigne la pléthore de recettes de The Great American Hot Dog Book de Becky Mercuri, il existe de nombreuses variantes du hot dog, empreintes d’apports culinaires différents. Si le Coney de New York est constitué d’une saucisse et de moutarde allemandes, de relish méditeranéen et de sel au céleri, le Chicago dog est une variante mexicaine avec sa sauce chilli… laquelle n’est pas originaire du Mexique mais de Detroit, Michigan, l’un des bastions de la culture African-American.

Voir aussi : Diplomatie, Entreprenariat, Ethnic food, Inuits, Liberté, Rue

MOUTARDE

(Mustard)

De la famille des Cruciferae, la plante de moutarde est l’une des épices les plus cultivées au monde, depuis les temps anciens. On recense trois grands types de graines de moutarde : la blanche (sinapis alba), la brune (brassica juncea) et la noire (brassica negra). Un petit côté melting pot, non ? Mélangées à du vinaigre et à une infinité de combinaisons d’épices, les graines broyées donnent la moutarde.

Aux États-Unis, la moutarde est préparée et vendue depuis les temps coloniaux. La première fabrique d’envergure est celle du marchand d’épices Robert Timothy French. Comme son nom ne l’indique pas, French est né aux États-Unis, près de New Oyrok. En 1883, Il fonde la R.T. Company avec son fils. Dans un premier temps, ils vendent la moutarde en verrines. Ce mode de conditionnement permet une meilleure diffusion dans tout le pays. Surfant sur la popularité naissante du produit, French père et fils créent une sauce pouvant être utilisée dans les salades, hot dogs, corn dogs et hamburgers, et ciblent les stades de baseball. En 1915, alors que la firme est le leader du marché national, les couleurs de la R.T. French sont sur les fanions brandis dans ces stades. Quelques années plus tard, la firme lance des campagnes de publicité nationales et édite des livres de cuisine, tels Made Dishes : Salads and Savories with French’s Cream Salad Mustard (1925). En 1926, French et fils vendent à prix d’or leur entreprise aux Britanniques Reckitt & Colman. Les affaires continuent de plus belle. En 1974, la bouteille PVC pressable est introduite sur le marché. En 1982 sont lancées sur le marché la French’s bold n’ spicy et la Moutarde de Dijon.

Aujourd’hui, les grandes marques de moutarde américaines sont French’s, Grey Poupon, Gulden’s, Heinz, Plochman’s et Stadium Mustard.

On estime que 80% des ménages américains achètent de la moutarde, générant un marché estimé à 280 millions de dollars.

Voir aussi : Ketchup, Mayonnaise, Relish

MSM (Mecanically Separated Meat)

Ne pas confondre avec MSN, célèbre messagerie instantanée numérique.

Viande séparée mécaniquement.

Voir aussi : Industrie agroalimentaire

MUFFLER MAN

Quand vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez pas le rater. Sculpture de sept mètres à l’effigie d’homme tenant gaillardement un hot dog, cette icône publicitaire est le plus souvent postée devant les restaurants de roadfood. En 1963, le fabricant de bateaux Steve Dashew s’inspire des statues géantes de bûcheron en fibre de verre pour créer le Muffler man. Celui-ci fait partie de l’imaginaire de la route, au même titre que le biker, le truck (gros camion) et les bars. Saurez-vous retrouver le Muffler man dans Easy rider (1969) de Dennis Hopper ?

Voir aussi : Roadside food

Nains

(Dwarf)

Le recours au nain, personnage du folklore allemand (traditionnellement artificier ou magicien) et des spectacles de freaks américains, est l’une des stratégies marketing du géant du hot dog Oscar Mayer.

Au milieu des années 1930, Mayer se crée une sorte de double enfantin, Little Oscar. Petit chef de cuisine en tablier et toque blancs, il est incarné par plusieurs comédiens nains, les hot doggers. Le premier est Meinhardt Raabe, avant d’être remplacé, 36 ans durant, par George Molchan.

Little Oscar parcourt les États-Unis au volant de la célèbre Wienermobile, laquelle a aujourd’hui son propre compte Twitter. Il séduit l’Amérique à grands renforts de divertissements, de saucisses et de goodies. Sous la houlette des marketeurs, le hot dog devient une icône enfantine et délicieusement régressive. C’est que Oscar Mayer, le vrai, a déjà compris le potentiel offert par le baby boom d’un pays continental en plein essor : séduire les enfants, c’est s’allier les parents et construire une clientèle fidèle tout au long de la vie.

Quelques soixante ans plus tard, la chanteuse polémique Miley Cyrus saura ce souvenir de Little Oscar pour son Bangerz Tour. Dans sa scénographie composée notamment d’une scène où elle chevauche un hot dog géant, Miley Cyrus fait appel à des danseuses naines. Le freak show a, semble t-il, encore de beaux jours devant lui…

Voir aussi : Oscar Mayer, Muffler Man, Wienermobile

NATHAN’S FAMOUS

Le parc de Coney Island, dans le district de Bowery à New York City, est l’un des berceaux supposés du hot dog.

La légende veut que celui-ci y ait été inventé en 1871 par le boulanger Charles Feltman, émigré allemand. Conscient que les produits simples sont les plus lucratifs, il comprend que les saucisses de son pays natal (Wiener, Frankfurter…) sont bonnes, bon marché à l’achat et à forte plus value une fois revendues chaudes. Il place la saucisse dans un petit pain qu’il arrose de moutarde et vend le tout aux couples et familles en goguette. Le succès est au rendez-vous. Feltman délaisse son petit stand mobile et ouvre un petit restaurant. Succès confirmé. En 1916, Feltman revend l’affaire à l’un de ses serveurs, Nathan Handswerker, immigré juif Polonais. Celui-ci met les bouchées doubles en y installant un grill géant et sert les hot dogs avec des frites.

L’affaire de Handswerker est un modèle de réussite individuelle à l’américaine : le restaurant devient très vite LE spot branché et bon marché de New York pour manger ce nouvel aliment qu’est le hot dog. Il s’agrandit et est rebaptisé Nathan’s Famous en raison de sa renommée. Handswerker y ajoute le slogan jamais démenti depuis : Nathan’s : from a hot-dog… to a national habit ! (Nathan’s : d’un simple hot dog… à une tradition nationale !)

Aujourdhui, le restaurant Nathan’s Famous existe toujours et fait partie des passages obligés des touristes visitant la mégapole. C’est à la fois une chaîne constituée de six marques et 400 franchises, et le fournisseur de produits pour 18 000 enseignes à travers tout le pays. Depuis 1993, le Nathan’s Famous de Coney Island organise chaque année le principal concours du plus gros mangeur de hot dogs. lors de la Fête nationale. Il est retransmis à la télévision nationale. Réussite individuelle, renommée mainstream et patriotisme : c’est ça le mythe du self made man et le rêve américain !

Voir aussi : Concours du plus gros mangeur de hot dog, Entreprenariat, Hip hop, Rue, Saucisse, Sport

OBÉSITÉ

(Obesity)

C’est l’un des principaux problèmes de santé publique aux États-Unis. L’obésité, ou l’autre face de la société de l’opulence.

Selon les chiffres de 2010 du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), deux Américains sur trois sont considérés en surpoids, quand 35,7% des adultes et 17% des enfants sont atteints d’obésité. Les études successives sur le sujet ne cessent d’établir le lien entre niveau de vie et race – notion éminemment anglosaxonne. Les deux principales minorités, afro-américaine et latino y sont les plus sujettes. « Minorités » comptant tout de même respectivement 48,4 et 42 millions d’individus parmi une population nationale de 320 millions d’habitants (United States Census Bureau, 2010).

La junk food, les modes de vie trop sédentaires associés au manque d’éducation diététique, mais aussi la génétique, sont les principaux facteurs de cette maladie. L’obésité génère de nombreuses maladies lourdes : diabète de type 2, tension artérielle et maladies cardio-vasculaires, handicaps multiples, sans parler des complications lors de grossesse et de l’impuissance. Le CDC estime qu’elle est la cause de 100 000 à 400 000 décès par an et coûterait 117 milliards de dollars aux contribuables en soins (prévention, diagnostics, soins ambulatoires). Coût d’autant plus lourd que l’actuel projet Obama care (garantie d’une couverture sociale universelle) est loin de faire l’unanimité. Aux États-Unis, on estime que l’accès aux soins de qualité incombe au choix individuel, et non à un Etat Providence.

L’obésité a également un coût… pour les compagnies aériennes américaines. En 2000, celles-ci affirmaient avoir déboursé 275 millions de carburant pour compenser le surpoids de certains passagers.

Face à ce mal de société, les lobbies agroalimentaires tarderont à prendre des mesures. Ce n’est qu’au milieu des années 1990 qu’elles lancent des campagnes éducatives, notamment dans les écoles publiques, le plus souvent par voie télévisée, ressemblant parfois davantage à des campagnes de communication. Des ONG privées non lucratives telles Healthcorps et des programmes nationaux de prévention à destination des enfants dont Let’s move ! de Michelle Obama proposent des jalons permettant à chacun de connaître, choisir voire cultiver des aliments sains.

Voir aussi : Fast food, Industrie agroalimentaire, Junk food, Valeur nutritionnelle

PETA (People for Ethical Treatments of Animals)

Voir : Junk food, Végétarien

PETIT PAIN

(Bun)

On ne badine pas avec cette douceur de la vie. Il ne doit être ni trop mou, ni trop dur à mâcher. La différence entre le bon et le mauvais petit pain, c’est que le bon est cuit à la vapeur et très chaud lorsqu’il est servi.

Le bun est la version américanisée du Weissbrot allemand, petit pain blanc au lait. Selon Hot Dog : a Global History de Bruce Kraig, il semblerait que la méthode de cuisson soit due à une heureuse erreur. Les saucisses germaniques se mangent chaudes, voire brûlantes. Lors d’une exposition, un vendeur de saucisses se trouvant à cours de gants aurait saisi un petit pain pour les servir sans se brûler.

La recette américaine aurait été mise en point par le boulanger allemand Charles Feltman et immédiatement adaptée pour la production à la chaîne. La première commercialisation date de1871, au Brooklyn’s Cone Island. D’autres sources historiques accréditent l’invention à Billy Ingram, qui fondera la puissante White Castle Hamburger en 1921, aujoud’hui l’un des leaders du marché.

Certes, le petit pain industriel du hot dog regorge souvent de graisses et de sucres. La vie étant parfois mal faite, une saucisse chaude croquante allié au pain moelleux est une sensation délicatement régressive à chaque coup de dents. Les Japonais ont Totoro. Les États-Uniens ont le bun. A moins de participer au concours du plus gros mangeur de hot dog, difficile de s’en dégoûter.

Voir aussi : Concours du plus gros mangeur de hot dogs, Industrie agroalimentaire, Nathan’s Famous, Saucisse

PIN-UP

(Pin-up girl)

La jeune femme peu vêtue posant dans des situations tantôt cocasses, tantôt aguicheuses, est une autre icône populaire américaine.

Elle naît à la même époque, dans les années 1880, et dans les mêmes grands pôles urbains que le hot dog. Tous deux sont les produits des progrès fulgurants de l’industrialisation et de la demande croissante d’entertainement (loisirs).

Souvent photographiée ou dessinée par des hommes, la pin-up en dit long sur le lolitisme — néologisme issu du roman Lolita de Vladimir Nabokov — de la société américaine. Jeunesse et beauté éternelles.

Qu’elle soit sur le calendrier du garagiste du coin, peinte sur l’Enola Gay (bombardier qui lâcha la bombe A sur Hiroshima), dans les magazines cachés sous le lit d’un adolescent ou en porte-clés, la pin-up se consomme à toutes les sauces et à peu de frais. Les progrès de l’imprimerie développent la presse et encouragent l’essor d’une imagerie érotique, voire pornographique. La pin-up de la fin du 19e siècle nourrit autant le désir essentiellement masculin qu’elle (im)pose les codes esthétiques de la femme désirable, nécessairement blanche. La Gibson girl du dessinateur Charles Dana Gibson et la Christy girl de Howard Chandler Christy deviennent le patron de la femme sophistiquée, libérée et aguicheuse.

Le thème de la saucisse-phallus sur le barbecue incandescent est un grand classique de l’imagerie pin-up. Le barbecue est un moment de convivialité familiale et de voisinage fort aux États-Unis. Dans les années 1930, pulps (romans de mauvaise qualité) et comics (bande dessinée américaine) publient les Vargas girls d’Alberto Vargas et les filles dessinées par Enoch Bolles, pour ne citer que les plus connues, en prise avec de grosses saucisses jûteuses. En 1952, Hebrew’s National Frankfurter organise le concours de Miss Frankfurter. Considéré comme le roi du genre, Gil Elvgren dessine en 1957 la scénette Your Hot Dog Sets Me on Fire (ton hot dog me met le feu) pour la marque de saucisses Ball Park.

La reine incontestée des pin-ups, Bettie Page se prêtera également à l’exercice, en mangeant son hot dog de manière burlesque. D’autre pin-ups anonymes poseront de manière tout aussi ridicule.

Dans les années 1970, les magazines masculins Playboy et Penthouse regorgeront de pin-ups utilisées pour les publicités de hot dogs, sodas, montres… Au début des années 2000, des artistes tels le plasticien Mel Ramos et le photographe David Lachapelle revisitent le genre, non sans ambiguité.

Voir aussi : Art contemporain, Comics, Pornographie

PHOTOGRAPHIE

(Photography)

Voir : Bibliothèque (si ce mot vous est anxiogène, cliquez ici)

PORNOGRAPHIE

(Porn)

Empreints de puritanisme nourri par les puissants lobbies Wasp (White Anglo Protestant), les États-Unis sont pourtant la première industrie pornographique de la planète. Celle-ci n’a pas manqué d’inclure le hot dog dans sa boîte à sex toys.

Le développement d’internet démocratise la consommation et la production d’images et de films. Les grands noms de l’industrie du X doivent faire face au porno amateur, souvent disponible gratuitement sur des portails web spécialisés. Ces derniers proposent des outils d’indexation basés sur des mots-clés spécifiques à la culture pornographique que le linguiste François Perea propose d’appeller des pornotypes. Il suffit de taper « hot dog » sur le moteur de recherche d’un site pour accéder à la pléthore de films mettant en scène, au propre ou au figuré, des appendices phalliques de toutes sortes, nappés ou non de ketchup, mayonnaise, moutarde ou relish…

La pornographie est indissociable de la censure ou, tout au moins, d’une autorité définissant, à un moment donné, pour le collectif, ce qui relève de l’obscénité et de l’immoralité, et ce qui relève de l’érotisme. Sorte d’ayatollah du Surréalisme, André Breton disait que « la pornographie, c’est l’érotisme des autres ». C’est que contrairement à l’érotisme, la pornographie ne cherche généralement pas à raconter une histoire avec des aspirations artistiques, mais à exciter immédiatement le spectateur.

L’imagerie pornographique ne saurait se limiter aux strictes productions du genre. Lorsqu’en 1998, David Lachapelle photographie l’actrice grand public Milla Jovovich en string et talons aiguilles chevauchant un hot dog pour le magazine Detour, puis Wendy Hal enlaçant un hot dog géant dans un quartier pavillonnaire de la classe moyenne pour la série Inflatables, et enfin la chanteuse Britney Spears avec un hot dog en 2000, il signifie, comme d’autres artistes et publicitaires, que les codes de l’imagerie pornographique sont désormais un élément normalisé de la culture pop américaine. D’ailleurs, lors de sa tournée Bangerz Tour 2013/2014, devant un public essentiellement adolescent, la chanteuse pop thrash Miley Cyrus chevauche un énorme hot dog en scandant « I’m going to miss riding this big fucking Wiener ! » (« cette putain de grosse saucisse me manque déjà ! »).

via GIPHY

L’impact sociétal de la pornographie est tel qu’au début des années 2000, des universitaires américains créent, en héritage direct des cultural studies, les porn studies. Elles proposent notamment de montrer en quoi l’imagerie X peut être interprétée comme un asservissement du corps et du désir féminins ou au contraire, comme une marque extrême d’émancipation vis-à-vis des codes de domination masculine, qu’ils soient économiques ou symboliques. Dans une démarche comparative, on lira le très anti-porno Ce ne sont que des mots de Catharine Mc Kinnon, le pro-sexe Hardcore from The Heart : The Pleasures, Profits and Politic of Sex Performances de Annie Sprinkle et le très complet Porn Studies de Linda Williams.

En mars 2014, le très sérieux éditeur universitaire Taylor & Francis lance la revue éponyme (ISSN 2326-8743).

Voir aussi : Art contemporain, Cinéma, Cultural studies, Photographie, Pin-up girl

RELISH

L’une des têtes de la trinité mayonnaise-ketchup-relish. Ce condiment d’origine méditerranéenne consiste en une préparation cuite ou marinée de légumes coupés plus ou moins finement. D’un goût plus ou moins délicatement sucré et épicé, il a l’avantage de relever les plats les moins savoureux. Ses principaux fabricants industriels sont les grandes marques de mayonnaise et de ketchup : Coronation, Heinz, Vlasic Pickles et Claussen. De même que pour ces deux condiments, c’est souvent au client d’assaisonner à convenance, grâce aux pots et cuillères mis à disposition sur toute table ou stand.

Voir aussi : Ethnic Food, Ketchup, Mayonnaise, Moutarde

ROADSIDE FOOD

C’est la cousine du fast-food (cuisine sur le pouce), version routière. On doit pouvoir la manger d’une seule main, l’autre étant sur le volant. La culture américaine est aussi celle de la route, symbole de liberté. Le hot dog est à ce titre une image aussi forte que le biker de la Road 66, le camionneur et son big truck ou les road movies à la Bagdad Café de Percy Adlon (1987). En 1975, le géant de l’automobile Chevrolet lance la publicité en choisissant des symboles forts de la culture populaire : « hot dog, baseball, apple pie and Chevrolet ».