Appartient au dossier : Venir au monde par effraction

« Il y a des mondes minuscules, d’autres sont des fresques. »

Entretien avec Nicolas Mathieu

Nicolas Mathieu a remporté le prix Goncourt en 2018 avec Leurs enfants après eux, un roman social, empreint de réalisme, suivant un groupe de jeunes dans une petite ville de l’Est de la France au long des années quatre-vingt-dix. Invité du festival Effractions, il revient sur ses influences et la manière dont elles ont nourri son écriture.

Vous avez évoqué dans plusieurs entretiens votre goût pour le néo-polar des années soixante-dix. Qu’est-ce que ces lectures vous ont apporté ?

Je me suis mis à lire beaucoup de romans noirs à vingt ans, par plaisir, parce que c’est le portrait de mondes et qu’il y avait une noirceur qui me convenait. Mon premier livre est un roman noir car je voulais faire un truc qui accroche le lecteur, après avoir longtemps écrit des histoires assommantes, nombrilistes ou sans véritables intrigues. Le genre m’a semblé être une porte d’entrée moins intimidante. Cela m’a permis de surmonter mes complexes et mon sentiment d’imposture, qui ne m’ont jamais quitté d’ailleurs, et de parler du réel de manière divertissante, accessible et exigeante.

Dans ce courant littéraire, Jean-Patrick Manchette est un auteur particulièrement important pour vous.

La découverte de Jean-Patrick Manchette a résolu un de mes problèmes : il faisait du roman populaire, accessible en théorie à tous les lecteurs, sans céder sur le style. Il m’influence dans sa tentative de faire de la littérature à coup de fouet, avec des phrases qui nous touchent et donnent des décharges électriques. Je n’écris pas de manière aussi décharnée que lui, même si mon fantasme est du côté de la sangle. Il faut bien comprendre une chose : avec l’écriture, on ne fait pas ce qu’on veut, on fait ce qu’on peut.

Le polar américain est une autre de vos influences, avec des auteurs tels que Harry Crews, Pete Dexter ou James Lee Burke… Ces romanciers décrivent des univers loin du rêve américain. Quels liens faites-vous entre leurs romans et les vôtres ?

Quand Leurs enfants après eux a paru, on m’a parlé d’Émile Zola et des réalistes français, alors que mon influence, c’est le roman noir américain. Ces auteurs parlent de gens qui ne sont pas des winners. Leurs personnages peuvent être des déviants, tout comme des petites gens qui ne se distinguent pas, comme chez Larry Brown. Mais leurs romans ne sont jamais misérabilistes. Comme dans les chansons de Bruce Springsteen, ils ont une dimension presque bigger than life : on sort le cinémascope pour parler des tout petits. Ils font le portrait de mondes en décrivant une petite société : une vallée, une ville ou un bar. On voit ce qu’il s’y passe et c’est passionnant.

L’œuvre de certains de ces auteurs est imprégnée par le Sud des États-Unis. Votre œuvre, elle, s’inscrit dans l’Est de la France, ce qui peut sembler éloigné.

Ça ne l’est pas tant que ça. Le modèle de la vallée de Heillange, décrite dans Leurs enfants après eux, c’est l’écriture du Deep South. Je voulais faire Mississippi-sur-Moselle. Les romans noirs américains dont je parlais, ce sont des climats. Pas uniquement une météo, mais aussi une ambiance, des corps, des mouvements, des paysages…

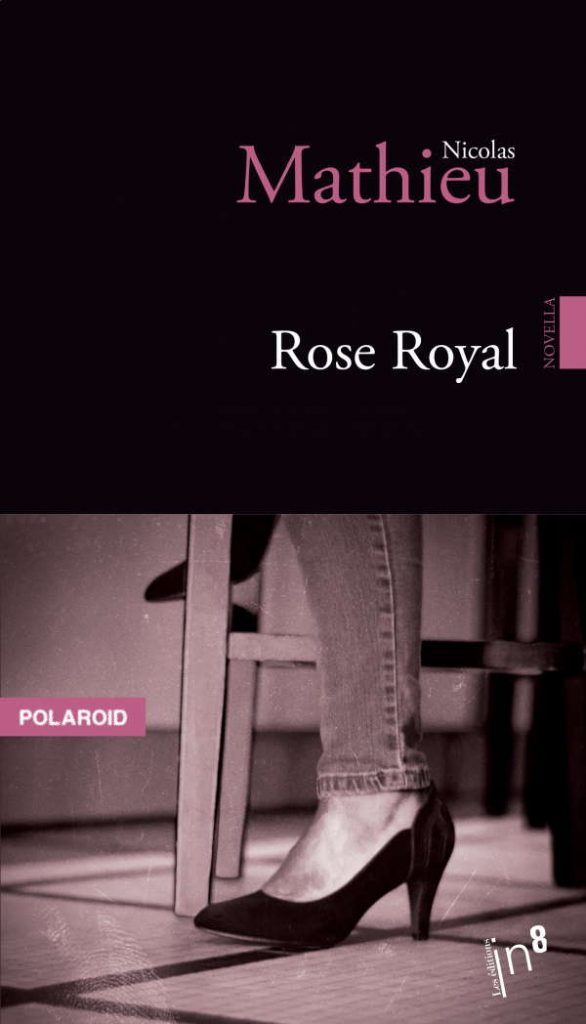

La description du bar Le Royal dans mon livre Rose royal, c’est déjà un climat. Au tout début, j’écris « elle avait le coude sur le zinc, son talon sur la barre en fer du tabouret, son journal à la main. Tout ça, ça lui faisait déjà un monde. » Il y a des mondes qui sont minuscules et d’autres qui sont des fresques.

L’écriture de soi et les romans qui racontent des trajectoires personnelles et sociales rencontrent un grand succès. Qu’en pensez-vous ?

Parmi ces livres, ceux d’Annie Ernaux et de Didier Eribon retiennent mon attention. W ou le Souvenir d’enfance de Georges Perec ou L’Âge d’homme de Michel Leiris exploraient déjà ces pistes. L’élucidation des parcours individuels, c’est un objet qui peut être de très haute littérature : on est quelqu’un, on vient de quelque part, on voudrait devenir autre chose… Comment est-ce que tout cela se travaille ? Cela peut aussi donner lieu à des objets qui pataugent dans le nombrilisme.

Vous parlez fréquemment de votre admiration pour l’œuvre d’Annie Ernaux.

Son œuvre est majeure. Chaque phrase des Années est à tomber à la renverse. Elle a inventé des formes différentes selon l’objet du livre. L’écriture des Années est très économe, alors que son style dans La Femme gelée flirte parfois avec celui de Céline. C’est une littérature du nectar : ça percole beaucoup, ça presse, et ce qui sort est d’une densité folle.

Avez-vous déjà envisagé d’écrire à la première personne ?

C’est ce que je faisais quand j’écrivais des trucs chiants. Le collectif de photographes Tendance Floue m’a récemment commandé un texte pour un livre sur les mobilités des Français. J’ai fait une brève histoire de mes déplacements en disant « je ». Mais un des traumas du prix Goncourt est d’avoir été exposé au monde entier en tant que personne. La fiction est une manière de voiler les choses.

Votre obtention du prix Goncourt en 2018 concordait avec l’émergence du mouvement des Gilets Jaunes, dont on a voulu vous faire l’un des porte-voix.

J’ai rapidement fait un pas de côté parce que je ne voulais pas représenter un mouvement en pleine émergence, avec ses grandeurs et ses bassesses. Je ne me situe pas du tout dans une littérature engagée. Je fais une littérature politique et ça fait une grande différence.

Engagée signifierait avoir un horizon politique auquel mes livres contribuent à accéder. Cela voudrait dire intervenir dans le champ public : ferrailler, aller débattre sur des plateaux de télévision…,F ce qui ne m’intéresse pas du tout. Je n’ai pas envie d’avoir raison ou d’essayer de convaincre d’autres personnes. C’est un champ pour lequel je ne suis pas fait.

Mes écrits sont politiques quand je parle des gens, quand je m’intéresse à certains plutôt qu’à d’autres, quand je décris des rapports entre des hommes et des femmes, des patrons et des ouvriers… Décrire le monde, c’est politique, parce qu’il nous est toujours donné comme voilé et la littérature a une mission de dévoilement, loin d’être anodine.

Vous avez lu les travaux de sociologues comme Pierre Bourdieu ou Bernard Lahire. Qu’est-ce que leur lecture vous a apporté ?

Le peu d’ouvrages de sociologie pure que j’ai lu a changé ma manière de voir le monde définitivement. C’est comme dans Invasion Los Angeles de Carpenter. Les personnages mettent des lunettes et ils voient tout apparaître. La sociologie comme la littérature font apparaître le monde derrière le monde.

La sociologie m’a fait réaliser qu’il y a des forces qui travaillent le monde et que j’en suis le jouet. Ça, c’est un objet romanesque dont je peux m’emparer. Je ne pourrais pas décrire une salle de bain pendant cent cinquante pages. Ce n’est pas une coquetterie quand on dit que les auteurs ne choisissent pas les sujets, mais que les sujets les choisissent. Il y a des choses qu’on peut et d’autres pas. J’aurais rêvé d’écrire des romans qui ont le pied léger. C’est comme si j’avais voulu être Truffaut et que j’étais Pialat.

De fait, votre œuvre peut faire penser à celle de Maurice Pialat.

C’est une référence énorme. Tout me plaît chez Pialat : l’âpreté du rapport au réel, le découpage de blocs de réel… J’essaye, à sa manière, de restituer le monde au plus près, que les lecteurs se disent « c’est exactement ça, comment a-t-il fait ? ».

Pialat a réussi tard et il me fait penser à moi. J’ai tellement ramé… Cela produit de l’amertume et du dépit, des passions tristes à force d’échouer. Cela a fini par le miner mais il en a fait un carburant aussi. Je ne suis pas du côté de la célébration de la vie. Mon univers, c’est la guerre. Pialat, lui aussi, était en guerre.

Qu’empruntez-vous au cinéma dans votre écriture ?

En littérature, l’ennemi, c’est le roman à thèse. Il faut, comme au cinéma, partir de personnages et de situations. Ensuite, on a des idées et une vision du monde se dégage. Flaubert se mettait dans son lit et voyait des images qui étaient des amorces de son travail.

Et puis, la littérature comme le cinéma est une matière profondément impure. On fait feu de tout bois pour nourrir cette locomotive : des photos, de la vie, des films, des choses sombres… Et pour tenir quatre cents pages, il faut que ça turbine, ça demande du gaz.

Publié le 21/02/2022 - CC BY-NC-ND 3.0 FR

Notre sélection

Le Petit Bleu de la côte ouest

Jean-Patrick Manchette

Gallimard, 1976

À la Bpi, niveau 3, 840″19″ MANC.J 2

Les Années

Annie Ernaux

Gallimard, 2008

À la Bpi, niveau 3, 840″19″ ERNA 2

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires